そろばんの弊害 習わせるときに知っておくこと

そろばんをするメリットはたくさんあります。

その一方、デメリット(習っていたために生じる弊害)もいくつかあります。

この記事では、そろばんの弊害:そろばんを習ったために学校で戸惑うことについて詳しく説明します。

実際に相談を受けたり、子どもたちを見てきた経験談からいくつかの事例を紹介します。

そろばんを習わせてる方はもちろん、興味がある方も事前にこのことを知っておくことで慌てることなく対処できます。

ぜひ参考にしてください。

目次

①小学1年生:さくらんぼ計算

②計算の工夫:高学年

③途中式

④鉛筆の持ち方:通年を通して

⑤まとめ

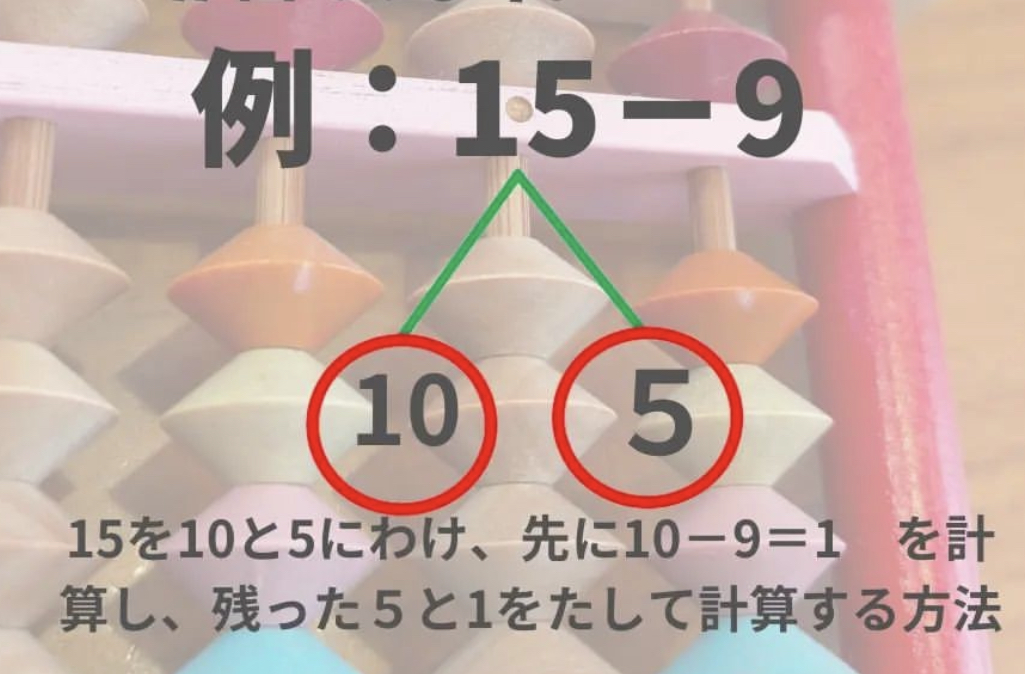

1、さくらんぼ計算(小学校1年)のとき

これは担任の先生によりますが、比較的採用している先生が多いようです。

教科書に載っているやり方ではないですが、授業の時や宿題プリントなどで出ています。

娘の宿題で見た時、何だこれ~😶!という感じでした。

考え方としては10や100を一つのまとまりとみる十進数の考え方です。

これにより数字の大きさがざっくりわかる数量感覚を養うことができるといわれます。

珠算式暗算は、計算するときにそろばんの珠を頭に浮かべます。

その珠を動かして答えを出します。

数字を見た時に自然に頭でそろばんを弾いて答えを出しています。

そのため一度数を分解し、段階を踏んで答えを出すさくらんぼ計算に戸惑いを感じます。

そろばんをしている子どもたちにとって、ひと手間加えることが不思議(めんどう)に思えるのです。

実際、さくらんぼ計算には賛否両論あります。

暗算でできるのをわざわざそんなやり方で‥余計分かりにくい‥といような批判的な意見もあります。

でもそろばん先生をしている私は、実はさくらんぼ計算賛成派です。

算数に対する基本姿勢は

①答えを出す方法は1つではない。

②別の解き方もできるようにする。

この姿勢を持つことは今後子どもたちにとってとても大事です。

そういった意味で、さくらんぼ計算も理解しできるようになることをお勧めします。

お家の方も、お子さんの前では否定的なことは言わないようにしましょう。

また、そろばんも十進法の考え方なので補数を使って計算をしています。

さくらんぼ計算のやり方さえ押さえれば、きっとすぐにできるようになります。

まずは、別の解き方も理解しできるようにするという姿勢を持つことが大切です。

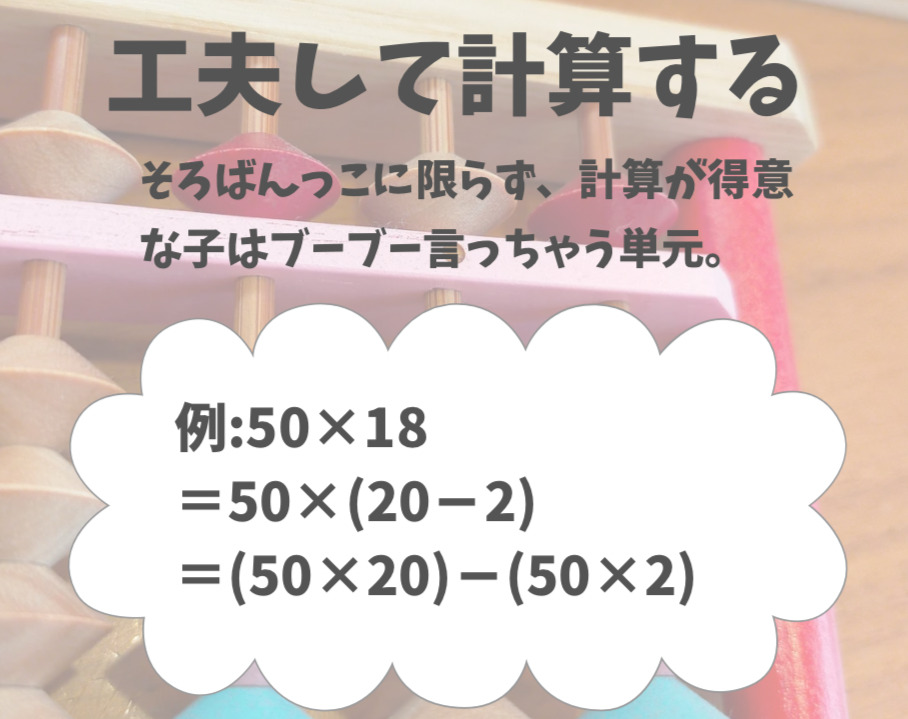

2.計算の工夫(高学年)のとき

小学5.6年生の授業でも出ますし、とにかく中学入試には頻出の工夫して計算をする問題。

そろばんに限らず、計算が得意な子は結構苦手にするところです。

なぜなら「普通に計算する方が速い」から。

しかし、工夫することを考える時に分配法則や結合法則といった数学の基礎的概念を押さえていくことになるので、ここは計算力に頼らず工夫して答えを出すことを考えなければいけません。

計算に自信がある子ほど必要性を感じられず、戸惑う単元と言えます。

こういう時こそ算数の基本姿勢をもって取り組まないと、計算力があっても伸び悩むでしょう。

3.途中式の必要性

そろばんは「そろばん」という道具を使って計算する(暗算も、頭のそろばんで計算する)ので、紙に書いて考えるということを忘れがちです。

そのため、計算の途中式を書く、筆算の跡を残す、などをすっ飛ばして答えてしまいがちになります。

うちの子はテストの時、式すら書かず答えだけ書いてしまってました😓。

(もちろん、×です)

学校の授業では全部をしっかりと書くように指導します。

それがどんな子でも一番ミスなく習得できる方法だからです。

また、途中を書くことでどこで間違っているのか、どこから分からなくなっているのかが分かるようになります。

途中式を書くことは大切なことです。

式を書いたり、筆算をすることで多少時間と手間はかかりますが、論理的に考える癖もつきます。

暗算力は解答の見直しをするときに使うようにしましょう。

4.鉛筆の持ち方(通年)について

そろばんをきっかけに数字を書き始めた子(早い時期からスタートした子)にときどき見られます。

そろばんは答えが出たら、紙に答えを記入します。

その時、そろばんをできるだけ動かさないようにして答えを書くようにします。

つまり、そろばんの上から手首をまげて答えを書くことになります。

体が小さいときにその書き方をたくさんしていくことで、鉛筆の持ち方が前のめりになってしまっています。

△こんな持ち方になりがち△

とはいえ、えんぴつの正しい持ち方(国語の教科書の最初に載っています)はほとんどの小学生ができていません。

そろばんをしていなかったとしても正しく持てていないかもしれませんが、少し特徴的な持ち方になってしまうことがあります。

これが大きな問題を引き起こすとは考えにくいのですが、そういったことがあることも知っておいてください。

5.まとめ

そろばんをしていると色んな力がつきます。

これは間違いありません。

しかしそろばんを習っていたため戸惑うようなこともあります。

①さくらんぼ計算

②計算の工夫

③途中式

④鉛筆の持ち方

この4つはこれまで教室で質問や相談をされたことがある内容です。

大きな問題になることはありませんが、こう言ったことがあることを親が知っておくとそろばんを習っているのに計算でつまずいているという見解にはならないと思います。

戸惑いは何年も続くことはありません。

こんな弊害があるから習わない方がいい、というのはとてももったいないことです。

そろばんで身につけることの方が何倍も大きいと実感してます。

最後までお読みいただきありがとうございます。

▼関連記事▼

にほんブログ村